鴛海織物工場×平野暢達 博多織とピクセルアートのコラボ自販機

緻密な作業の連続に驚く

絹の繊細な光沢を湛える織組織に、立体的な模様が美しく浮かび上がる博多織。細いたて糸に、太いよこ糸を強く打ち込むことで、しっかりしたコシとしなやかさが生まれる。帯を締めるとキュッキュッと“絹鳴り”するのが特徴だ。一度締めたら緩みにくい。女性の着物姿のみならず、格を上げた力士が身に着けることでも知られている。愛用者曰く、「絹鳴りを聞くと気が引き締まる」のだそうだ。

そんな博多織には、職人たちの地道な作業が欠かせない。生糸の染色、意匠図案、整経、製織など、12に及ぶ工程の緻密な技が結集する。

取材先では、数々の「意匠図」まで見させていただいた。図案(デザイン)をもとに、方眼紙の小さなマス目に色づけをし、たて糸とよこ糸の幅、糸数などを描き示す。髪の毛よりも細い一本の糸。その一本一本を調整するという気が遠くなるような“設計作業”は、コンピューターを利用するとはいえ、人の感覚によって練り上げられていくものだ。一つの図案の設計には、数ヶ月もの時間がかかるという。かつて筆で描いた頃には、一体どれほどの時間を要したことだろう。

その設計図どおりに糸を並べて、ロール状に巻きつけていくのが「整経」の工程。糸1本の並びが狂うと、たちまち図柄が崩れてしまう。ゆえに間違えは許されない。

さらに数本の糸を撚り合せてよこ糸を作り、シャトルにセットするなど、次々と続く熟練の技。一つの帯に使用する糸の総数は何千本、時に1万本を超えるという。どの作業も、根気と集中力が問われるものばかり。

そうしてようやく辿り着く、最終の織り作業。ガッシャン、ガッシャン、ガッシャン、ガッシャン。迫力ある音を響かせながらたて糸が上下し、その間をリズム良く、シャトルに載るよこ糸が通っていく。その動作が何度も、何度も繰り返されて、ミリ単位で織り上がっていくのだ。

機械織りが主流の今も、職人の知識と感性がものを言う。職人たちは糸の切れが無いか、柄が出ているかを確認し、織り機が発する音に耳を澄ます。職人たちは、一台ごとに異なる機織り機の音を聞き分けて、微妙な音の変化で不具合を察知する。

和装産業の衰退から博多織を救いたい

今日、重要無形文化財に指定されている博多織が生まれたのは、今から800年ほど前の鎌倉時代。大陸、宗へ向かった博多商人・満田弥三右衛門が、美しい絹織物の技法を習得して帰国したのがはじまりと伝えられている。研鑽を重ねた品質の高さから、江戸時代には幕府にも献上されていた。

合理化が進む現代においても尚、一年あまりの手間暇をかけて製作される織物。その伝統が近年、着物離れが進むとともに消えゆこうとしている。最も懸念されるのは、技の継承。需要が減れば職人も減り、自ずと技も失われてしまうのだ。

今回案内してくださった「鴛海織物工場」代表・鴛海伸夫さんは、博多織が絶えることのないように、その魅力を様々な形で伝えたいという。博多織を“上質な絹のファブリック”と捉えて、小物やファッション、インテリアなどにも活用の場を広げようと、様々な挑戦を続けてきた。他分野とのコラボレーションにも積極的だ。そして今、新しい視点をもたらすBank of Craftに期待を寄せている。

「博多織には長年かけて蓄積してきた色や柄など、たくさんの資料が残っています。そうした価値が伝わるのではないかとワクワクしますし、博多を代表する『献上柄』に代わるアイコニックなデザインが人目について、さらなる興味や関心が生まれることを願っています」

未知の可能性に挑み、次世代に繋ぐ

そんな鴛海さんの熱い想いに応えて、博多織に新たな感性を吹き込むのは、アートディレクター/デザイナーの平野暢達さん。現在は東京を拠点に主にカルチャー系のメディアで活躍しているが、かつて数年、福岡に住んでいたことがあるという。それでも当時は、博多織に目を留めることは少なかったと話す。今回のプロジェクトを通して、未知の可能性と魅力に気付かされたという。

「代表的な文様として知られる『献上柄』にも、思わぬ発見がありました。江戸時代に仏具をシンプルに、幾何学的なモチーフに仕上げていったプロセスは、今のグラフィックに近いですよね」

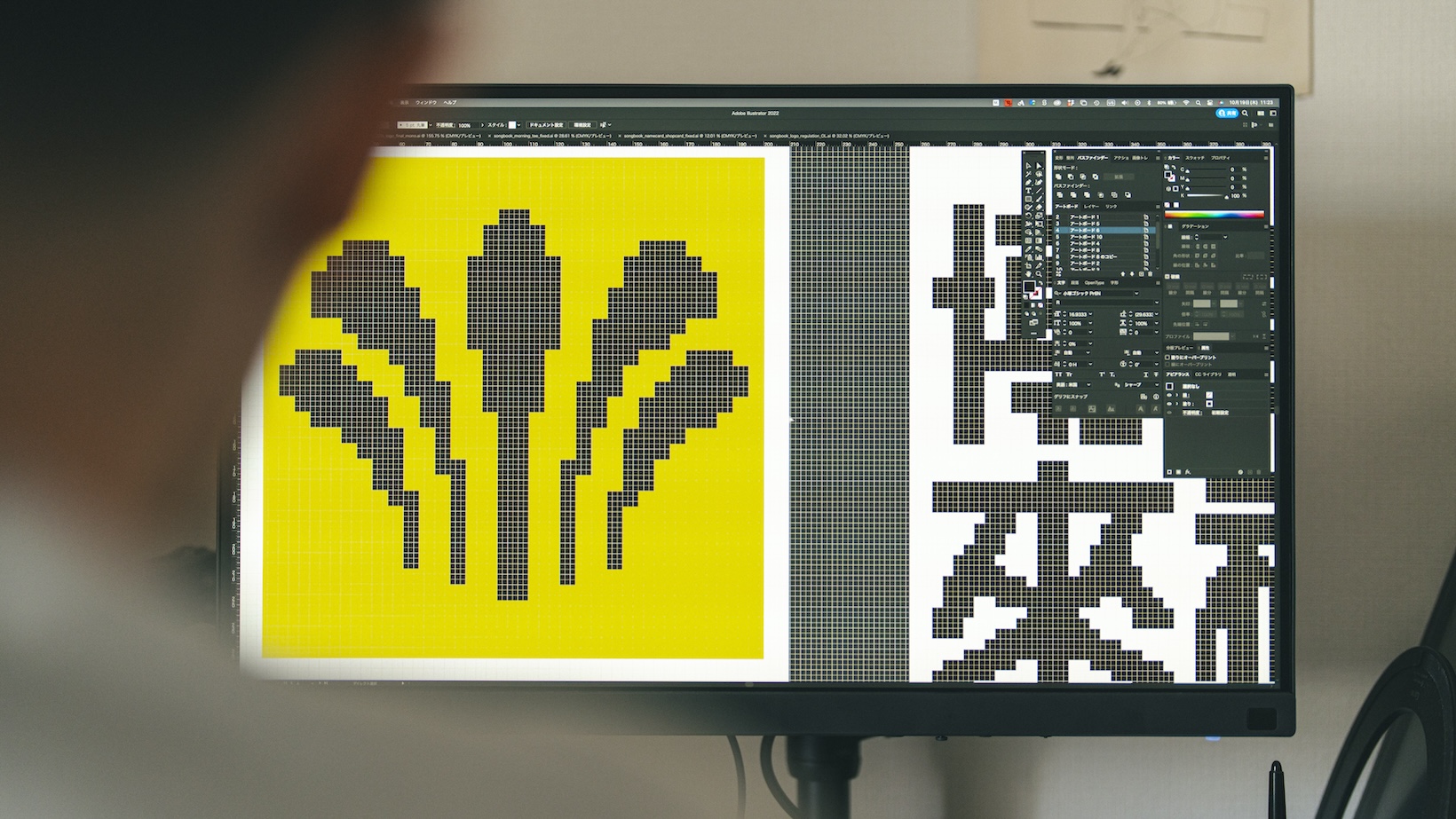

さらに意匠図を見て、子供の頃に遊んだテレビゲームや、昨今話題のピクセルアートを思い出したという。その閃きが、今回のデザインに繋がった。

「博多織は柄を滑らかに織り上げることに努めてきたと思いますが、それに対して、あえて粗く、ドットを立たせたようなデザインが今っぽくて面白いなと思ったんです。時代を遡る感じです。日頃から僕自身がコンピューターを使ってデザインするので、新しいデジタル技術には興味がありますし、それを伝統工芸と組み合わせるのは面白いな、と」

博多織としてのアイデンティティがぶれないよう、モチーフには伝統的な仏具の独鈷と華扇を選び、現代的にアレンジ。シンプルさを意識しながらも、色調は伝統色をベースに、明るい黄色でアップデートを加えた。

「福岡は意外と曇りがちなので、くすんだ色だと沈んでしまうと思いました。そこで、ビビッドな色を使うことで、街中で映えるようにしたいと考えました」

伝統の柄を今のデザインに落とし込み、いかに“ひっかかり”を演出できるか。平野さんのデザインは、福岡空港の国際線ターミナル内にある自動販売機を大胆にラッピングすることとなった。

見たことがあるようで目新しい。思わず「これは何の模様だろう?」と、いろんな角度から覗いてしまう。そんなひっかかりは、まさに平野さんが狙ったものだといえる。

「今回改めて伝統にはたくさんの人が関わり、色々なことを考えてきた歴史があると感じました。それを受け止めて次の世代に繋いでいくのに、自分も役に立てたらいいなと思います。グラフィックから興味を持って調べたら、博多織なんだってなる人がいてくれたら」と話す平野さん。

「(博多織は)こんな人たちがこんな時間をかけて作っているんだということを知っていただける機会になれば」と語った鴛海さん。距離は離れていても二人の思いはしっかりとシンクロし、コラボレーションが実現したのだと感じさせた。

www.instagram.com/drwng